|

|

|

指定有形文化財「夷灊神社」です。

所在する大多喜町は夷隅郡(いすみぐん)に

ありますが、神社は夷灊(いしみ)と読みます。 |

|

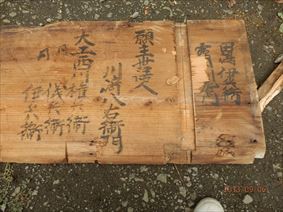

本殿内部西面内法貫に寄進者名がありました。

それによると「貞享2年(1685年)」とあり

おおよそ329年前の建造物となります。 |

|

|

|

その91年後、安永5年(1776年)に拝殿と幣殿の

建て直しが行なわれたという墨書きが

ありました。 |

|

また9年後の天明5年(1785年)の本殿屋根替えの

棟札がある。杮葺き(こけらぶき)の葺直し

とあるが、その間にも数回の葺直しをした模様。 |

|

|

|

文化3年(1806年)に拝殿をはじめ、

文政7年(1824年)にすべて銅板へ葺き替え

しているようです。 |

|

そのまた59年後の明治16年(1883年)に

大規模改修が行われ屋根の葺き替えを

行なっていると想定されます。 |

|

|

|

約131年の時を経て今回の改修工事が

行なわれました。歴史ある建造物改修に

携わる事が出来て非常に光栄に思います。 |

|

いよいよ工事の準備に入ります。 |

|

|

|

各所において大きな工事から細かい工事まで

ありますので、足場の掛け方ひとつで

進行速度が大きく変わる大事な作業です。 |

|

棟の解体。 |

|

|

|

銅板は虫食いのように損傷していましたが

この箇所の下地は大変良い状況でした。 |

|

棟下地も解体していきます。 |

|

|

|

銅板が紙のように薄くなっている箇所や、下地の

損傷によって銅板と野地面の空洞化が起こり

長期間の雨や風での変形・凹凸が各所に見える。 |

|

屋根面の解体状況。 |

|

|

|

| 屋根面の解体状況。 |

|

解体中に当時の杮葺きが出現しました。

100年以上前からカバー工法があったのだと

実感した瞬間です。杮葺きとは薄い木材を

重ねて敷き詰める葺き方です。 |

|

|

|

本殿・幣殿・拝殿等の取り合い谷部は

このように損傷が激しい状況でした。 |

|

当時の職人の銘が記された貴重なもの |

|

|

|

| しっかり養生をし、下地改修に備えます |

|

大勢の大工が入り各所で作業しますが、

まずやりやすい小さい箇所から行います。 |

|

|

|

有形文化財ですので、基本は全交換でなく

「補修と復元」が第一前提です。

悪い所は同じ形で復元、一部損傷はその箇所のみ

下地を入れ補修をします。 |

|

解体してみると母屋桁が不足していたり

大きな補強が必要になる作業が多くあり、

その都度関係者で打ち合わせを

重ねて改修しました。 |

|

|

|

よって当初の予定から大幅に変更し、破風板を補強

小屋組・垂木・飛檐垂木などを全面交換しました。 |

|

社寺仏閣は技術的難易度が高く、

すべての職人が出来る作業ではありません。 |

|

|

|

| 野地施工まであと少しです! |

|

野地施工が始まりました。 |

|

|

|

| 完成です。 |

|

垂木類もすべて当時のように交換しました。 |

|

|

|

| 屋根葺き組も加工に入ってます。 |

|

蓑甲の加工です。 |

|

|

|

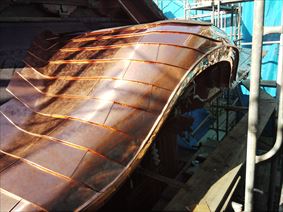

銅板一文字葺きを施工してます。

銅板は季節によって伸縮が大きいので

葺く場合もそれらを頭に置いて

調整しながら葺いていきます。 |

|

取り合いが多いので、施工箇所も面毎に

行なっていきます。 |

|

|

|

| 足場を組みながら慎重に作業します。 |

|

向拝千鳥破風の下地処理です。

この形に沿って熟練の職人がすべて

手作りで銅板を加工していきます。 |

|

|

|

馳の接合箇所から曲がり具合まで

すべて「魅せる」よう計算して

張っていきます。 |

|

この丸みは銅板技術ももちろんですが

大工の下地施工がすべてといっても

過言ではありません。 |

|

|

|

銅板は酸化が速いので、このように施工時期に

よって異なりますが、すぐに同色になります。 |

|

谷の曲がり方と蓑甲の曲がり具合が

絶妙ですね。 |

|

|

|

飾り職人も各種飾りの加工に入っています。

写真は千木(ちぎ)の加工です。 |

|

鬼型を描き、それを基に銅板を切り出し、

鬼を作っていきます。今では鬼を作る職人も

また鬼をつける建造物も減ってきました。 |

|

|

|

弊社工場の半分が夷灊神社の飾りで一杯に

なりました。飾り次第で社寺仏閣の完成度が

大きく変わる非常に大事な作業です。 |

|

千木や鬼につける家紋類です。

家紋は種類が20,000種以上ありますので

プレスでなく職人が手造りで叩いて、

擦って仕上げていきます。 |

|

|

|

| 大棟の加工 |

|

千木を取り付けるステンレス製ピース。

意匠を考え、それも銅板で包みました。 |

|

|

|

|

|

いよいよ棟乗せです |

|

|

|

| 数人がかりで取付します。 |

|

棟など仕上げ部分はすべて熟練職人が

監修し指示を出していきます。 |

|

|

|

| 棟の銅板枠にはあとで家紋が入ります。 |

|

ハマグリと呼ばれる部材です。

|

|

|

|

足場も解体しすべて完成しました。

131年前の状態へ戻りました。

完成したのに戻ってしまうのは

非常に不思議な感覚ですね。 |

|

この屋根がまた、長い月日を経て

数十年後に改修される日まで大切な

有形文化財を雨・風から守ります。 |

|

|

この屋根改修工事は木工事含むすべての

板金工事まで一括で受注・施工をしました。

ホームページに載せ切れないほどの写真と

資料があります。

よって一部を抜粋して省略・掲載しています。

この神社は自由に拝観できますので

ぜひ大多喜町へお越しの際は

立ち寄って見て下さい。 |

夷灊神社は前記の通り、古い歴史があり

境内には西南戦争や日清戦争を始めとする

戦没者の表忠碑や明治初期にコレラ撲滅に

力を注ぎ殉職した警察官の招魂碑などがあります。

|

|

|